山东宁津县属于哪个市(宁津县行政区划及历史沿革)

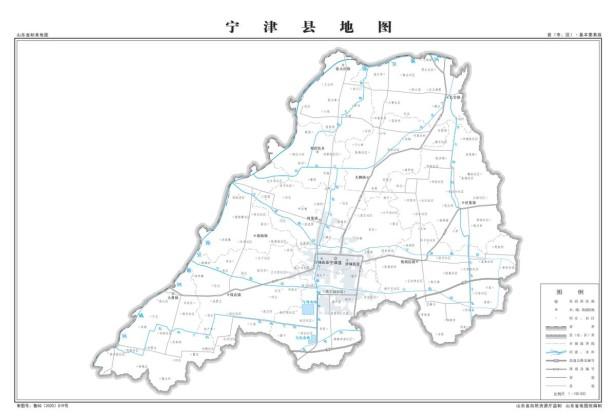

宁津县,隶属于山东省德州市,位于山东省西北部冀鲁交界处,东邻乐陵市,南连陵城区,西与北以漳卫新河为界,与河北省吴桥县、东光县、南皮县隔河相望,总面积833平方千米。

宁津县位于山东省西北部冀鲁交界处,区划面积833平方公里,人口47万,是“中国五金机械产业城”、“中国实木家具之乡”、“中国桌椅之乡”、 “中国民间艺术(杂技)之乡”和“中华蟋蟀第一县”。 历史悠久,文化灿烂。宁津县战国建县,至今已有2271年的历史。县内出土有国家一级保护 文物——汉代墓葬陶楼,有始建于唐代的李满碧霞祠和建于明代永乐年间的长官清真寺,有600 多年历史的奇异之树——杨抱槐,有闻名全国的“三大传统名吃”——长官包子、大柳面、保店 驴肉。杂技艺术、蟋蟀文化、美食文化、家具文化、文学书画、剪纸艺术等异彩纷呈,是国务院 命名的“全国文化先进县”。

一、境域

1900年(清光绪二十六年),县境东至乐陵县界25公里,在小张庄村东为界。东南至乐陵县界15公里,王秀村东为界;至德平县界(今陵县)17.5公里,白庙村南为界。南至德平县界10公里,王昙庄村南为界。西南至德州、吴桥县界15公里,灰窝村南为界。西至吴桥县界15公里,黄镇村西为界。西北至吴桥、东光、南皮县界22.5公里,周庄、小米村西和耿庄村北为界。北至南皮县界22.5公里,曹塘村北为界。东北至乐陵县界25公里,在张凤巢村东为界,县境疆域东西宽40公里,南北长30公里。

1987年,宁津县境东至乐陵界18公里,孟集乡王家村东为界,东南至乐陵县界16.5公里,尤集乡白庙村东为界,南至陵县界11.5公里,小店乡苏陈村南为界。西南至陵县界27.5公里,张鳌乡孙庄村南为界。西至吴桥县界15公里,保店镇黄镇村西河道为界。西北至东光县界14公里,刘营伍乡后商西村西河道为界。北至南皮县界20.5公里,张大庄乡后村北河道为界。东北至乐陵县界25公里,长官镇张凤巢村东为界。县境沿漳卫新河东岸,呈西南~东北不规则的斜三角形,东西直线最大横距32.5公里,南北直线最长纵距31公里。全县境域总面积823平方公里,总耕地82.82万亩。

二、县城

宁津县城位于县境中部偏南,临乐故城遗址东南,胡苏、临津故城遗址东北。

公元1128年(金天会六年),临津县城毁于大水,东迁二十五里,取安宁之意,更名宁津。

1452年(明景泰三年),知县谢聪始建城池。此后,1502年(明弘治十五年)知县孔公华,1510年(明正德五年)知县刘秉鉴,1523、1537年(明嘉靖二年、十六年)知县熊爵、叶绍先相继增修,刘秉鉴浚壕,叶绍先添设敌屋。1568年(明隆庆二年)知县寇靖续修,以砖砌垛口。1752年(清乾隆十七年)城垣渐圮;知县郝琏奉文修整。同治初,知县彭载恩重修城门,城垣损坏如故。1868年(清同治七年)知县胡季煊大修城垣。1877年(清光绪三年)知县李秉衡重修,并以工代赈。历经修建,县城呈正方形,围墙长1.5公里,高8米,阔3米。城有四门,城中心有阁,城门上有重楼,城上有敌台、腰铺、垛口,四隅有角楼。城外有壕,深3米,阔5米。光绪末年,四门上重楼无存,角楼倒塌,城墙多处塌损。

1939年,日本侵略军侵占宁津县城,强令百姓修城墙建炮楼,挖城壕设吊桥,毁民房筑碉堡,戒备森严,把宁津县城变为侵略全县的大本营,惨杀中国人民的魔窟。

城内有坊市、店铺几家,几经战乱,土匪骚扰,经济萧条,民不聊生。尤其“七.七”事变后,日军入侵,飞机轰炸,兵匪劫掠,宁津县城基本被破坏殆尽。

1945年9月5日,八路军解放宁津县城,城墙逐渐拆除,宁津县城政治经济始有转机。城区面积为0.23平方公里,人口3500人。

中华人民共和国成立以来,县城是全县人民政治、经济、文化中心,是宁津县党政机关驻地。尤其1979年以后,城区建设更进一步发展。1987年,整个城区呈狭长形,全城东西最长3.5公里南北最宽1.15公里,总面积3.1平方公里。城区总户数6495户,总人口为21326人。

自金代至1987年12月,长达860余年皆为县治所。1945年9月至1987年12月,宁津镇驻地同时在县城。

宁津城区内,现有主要街道5条,皆沥青铺面或水泥予制板铺成。路17条。城区西部为工业区,东、南、北部均为居民区,中心部为商业繁华区,全城建筑总面积49.97万平方米。

三、历史沿革

公元前21世纪~前476年,宁津县境地处古九河流域。夏以前为古兖州域,夏商为鬲国地,西周为齐无棣邑地,春秋仍为齐地。

公元前256年(赵孝成王十年)战国时,赵在今城北耿家圈(现属东光县)置临乐邑。

公元前221年(秦始皇二十六年)于今宁津城西保店镇置胡苏亭,因地处胡苏河畔,故名(秦制十里一亭)。

公元前202年(西汉高祖五年),今县西境划归东光县,“以胡苏亭属之”。县南境划归重平县,县东北境划归临乐县。

王莽时,临乐更名乐亭县。

后汉时,重平、乐亭均废。其县四境分属于东光、南皮、乐陵、鬲县。

公元205年(魏建安十年),三国魏置新乐县,属乐陵郡。

266年(晋泰始二年),为乐陵国新乐县。

525年(北魏孝昌元年),置重平县,属沧州安德郡。

534年(东魏天平元年),于胡苏亭始置胡苏县,属冀州渤海郡。

553年(北齐天保四年),废胡苏县归入重平县。

596年(隋开皇十六年),复置胡苏县,属兖州平原郡。

621年(唐武德四年),胡苏县改属河北道,观州。

623年(唐武德六年)复属沧州,沧州徙治于胡苏时,胡苏更名安水郡。627年(唐贞观元年),置胡苏县属观州,十七年后仍属沧州。742年(唐天宝元年)改称临津县(临鬲津河),先后属景州、沧州。

936年(晋天福元年),临津属契丹(后改国号辽)。

959年(周显德六年),临津属河北道瀛州。

1073年(宋熙宁六年),临津划归南皮县,临津故城更名保安镇。1127年(宋靖康二年、金天会五年),复置临津县,属河北东路景州。

1128年(金天会六年)秋,临津城毁于大水,东迁二十五里,改名宁津,即今县治。

1265年(蒙古至元二年),宁津属中书省河间路。

1368年(明洪武元年),宁津属京师河间府。

1648年(清顺治五年),设直隶省,宁津县属直隶省河间府。

1913年(民国2年),宁津属直隶省津海道。民国17年,直隶改称河北,宁津属河北省。

1937年(民国26年),宁津县属冀鲁边区。

1938年(民国27年)8月2日,宁津县属冀南行政区。

1940年(民国29年),宁津县北部大柳以北和东光县的张彦恒、南皮县的寨子等部分村庄,组成鬲津县。

1941年(民国30年)宁津县分为振华、宁津二县,属冀鲁边区津南专区。

1943年(民国32年),撤销鬲津县,恢复宁津县建制,称振华县,仍属冀鲁边区津南专区。

1944年(民国33年),振华县属山东省渤海行政区一专区。

1945年(民国34年)9月5日,振华县隶属渤海行政区一专区。

1949年,恢复宁津县旧称,改属沧南专区。

1950年,改属德州专区。1952年,宁津县划归河北省属沧州专区。1958年,沧州专区并入天津市,宁津县属天津市。1961年恢复沧州专区,宁津县复属沧州。1965年3月19日,宁津县划归山东省,属德州地区至今。

四、区划演变

明朝以前,无史书记载。

公元1368年(明洪武元年)宁津县编户二十五里。

1588年(明万历十六年),宁津县划分四乡二十五里。辖79个村:

城东为固宁乡辖6里24村。

城南为庶富乡辖7里14村。

城西为迁善乡辖6里19村。

城北为里仁乡辖5里19村。

城区为坊市里辖3村。

1674年(清康熙十三年),宁津县沿用明制,划四乡二十五里。辖村庄850个。

1900年(清光绪二十六年),宁津县仍为四乡二十五里,辖872个村庄(其中有废村22个):

固宁乡辖6里155村(内有废村3个)。

庶富乡辖7里287村(内有废村10个)。

迁善乡辖6里245村(内有废村3个)。

里仁乡辖5里176村(内有废村6个)。

坊市里辖9村。

1906年(清光绪三十二年),全县划为10个区,辖村850个。

1930年(民国19年),全县划为10个区,456个编乡。

第一区县城城关辖64个编乡。

第二区柴胡店辖50个编乡。

第三区杨盘镇辖52个编乡。

第四区南张庄辖45个编乡。

第五区小店辖42个编乡。

第六区保店辖44个编乡。

第七区王家庙辖50个编乡。

第八区杨家坊子辖32个编乡。

第九区长官镇辖38个编乡。

第十区大柳镇辖39个编乡。

1935年(民国24年),全县并为4个区,(即柴胡店、小店、大柳、相衙镇),编乡仍为456个,辖村860个。

1939年(民国28年),全县划为10个区,取消编乡,区直接辖村。

注:1939年3月8日,日本侵略军侵占县城,将全县划为10区6镇,51编乡。1942年,日伪推行保甲制,将全县划为840保,6500甲。

1940年(民国29年),宁津县九、十两区划为鬲津县。

1941年(民国30年)夏,宁津县分为振华、宁津两县。振华县(东)划5个区,宁津县(西)划6个区。

1943年(民国32年)春,恢复宁津县原建制,称振华县。全县划为9个区。

1944年(民国33年)秋,根据抗日战争需要,振华三、四区属乐陵县抗日民主政府领导。

1945年(民国34年)9月,振华县解放,原三、四区东部杨盘等18村划归乐陵县,其余村庄仍归振华县。县西境四女寺减河西何建寨等32个村划归吴桥县。振华县划为城关镇和城关、柴胡店、杜集、长官、大柳、道口、保店、小店8个区,辖57个乡842个村。

1946年(民国35年),振华全县划8区1镇辖100个乡792个行政村。

1949年,振华改称宁津,辖1镇8区98个乡791个行政村。

1956年撤区并乡。撤销区级建制,全县划为33个乡。即城关、后王、水郡庄、崔庄、柴胡店、马道子、亓庄、张集、孟集、段集、高苏、前郝、张端、长官、潘庄、后魏、田庄、大柳、庞寨子、孙华门、双碓、纸坊、王营盘、何庄、虎皮张、杨年、保店、张宅、大耿、后林、大祁、小店、许庄。

1958年1月,全县区划调整,撤销水郡庄、马道子、亓庄等21个乡增设8个乡。将原33个乡并为20个乡,即城关、后王、崔庄、柴胡店、孟集、尤集、杜集、王庭府、长官、田庄、大柳、龙潭、双碓、朱道口、相衙镇、保店、谷白、张宅、后林、西镇。辖791个村。

1958年9月,全县下属行政建制实行政社合一,撤销原乡建制,全县划为7个人民公社即红星(城关)、红丽(柴胡店)、东方红(杜集)、红光(刘营伍)、红丰(道口)、红旗(保店)、红升(长官),辖48个管理区673个生产队。

1958年11月,南皮县的寨子公社,东光县的张彦恒公社划归宁津县。寨子为红翔,张彦恒为红新公社。全县共有9个公社,63个管理区,787个生产队。

1960年5月,城关36个自然村划为城镇人民公社。全县计有人民公社10个。将管理区合并为49个,生产队并为624个。

1961年5月,寨子、张彦恒两社大部村庄划为南皮、东光两县。宁津全县调为23个公社,即城关、柴胡店、杜集、长官、刘营伍、道口、保店、后王、时集、小店、孟集、尤集、张学武、常洼、大柳、后魏、田庄、双碓、张大庄、龙潭、虎皮张、相衙镇、张宅,辖838个生产大队1847个生产队。撤销城镇人民公社。

1965年3月19日,四女寺减河左岸40个自然村,分别划归吴桥、东光两县;河右岸的张鳌、大赵、西塘三社75个自然村和东光县的张大庄公社13个自然村划归宁津县,全县共划为25个公社,辖916个生产大队,2856个生产队,770个自然村。同时撤销龙潭人民公社。

1981年12月,为加强城镇建设,将城关公社改为城关镇。全县划为1镇24个公社,辖850个生产大队2391个生产队。

1984年3月,实行政社分开,全县建宁津、柴胡店、保店、大柳、长官5镇和尤集、孟集、时集、后王、小店、常洼、双碓、西塘、张鳌、相衙镇、虎皮张、大曹、刘营伍、张宅、张大庄、道口、杜集、张学武、后魏、田家等20个乡,辖851个村委会840个自然村。

1987年底,城关镇更名宁津镇。

1988年,宁津县划为5个镇20个乡,辖855个村民委员会838个自然村。1993年,宁津县划为5个镇13个乡,辖855个行政村838个自然村。1995年10月,撤销时集乡,设立时集镇,宁津县设6个镇12个乡辖855个行政村838个自然村。1996年12月,撤销杜集乡,设立杜集镇,全县设7个镇11个乡,辖855个行政村838个自然村。1997年12月,撤销相衙镇乡,设立相衙镇,全县设立8个镇10个乡,辖855个行政村838个自然村。1998年3月,设立宁津工业园,12月撤销大曹乡,设立大曹镇,宁津全县设9个镇9个乡1个园区,辖855个行政村838个自然村。

2000年6月,宁津县乡镇撤销撤并小店乡、孟集乡、尤集乡、田庄乡、常洼乡、张学武乡、张宅乡,分别将行政区域并入宁津镇、柴胡店、长官镇、杜集镇、保店镇。宁津县工业园更名为宁津县工业开发区。宁津全县设9个镇2个乡1个区(开发区),辖856个行政村838个自然村。2002年1月,宁津县工业开发区更名为德州(宁津)银河技术开发区。2003年4月,设立宁津县商贸开发区。2004年12月,撤销宁津商贸开发区,成立宁津县城区办事处,全县设9个镇2个乡1个区(开发区)1个办事处(城区办事处),辖856个行政村838个自然村。2007年7月,宁津县城区办事处更名为宁城街道办事处。

截至2020年全县辖9镇、1乡、1个省级经济开发区、2个街道办事处

镇:柴胡店镇、时集镇、杜集镇、长官镇、大柳镇、相衙镇、保店镇、大曹镇、张大庄镇

乡:刘营伍乡

区:宁津经济开发区

办事处:宁城街道办事处、津城街道办事处

以上是 山东宁津县属于哪个市(宁津县行政区划及历史沿革) 的全部内容,来自【游乐园】,转载请标明出处!